1910年代の日本のペンテコステ運動の動向と

フランク・グレイ夫妻

鈴木正和

中央聖書神学校講師

水場コミュニティーチャーチ牧師

日本に最初にペンテコステ運動をもたらしたのは1907年に来日したマーティン・ライアンたち(「聖霊の炎を掲げて」㉕参照🔗)でしたが、彼らの働きはわずか3年で終焉します。しかしライアンたちの来日後も次々とペンテコステ信仰を掲げた宣教師たちが来日します。今回はこれまで「聖霊の炎を掲げて」で紹介して来なかった宣教師たちと1910年代の日本のペンテコステ派宣教師たちの動向、そしてフランク・グレイ夫妻を紹介します。

ライアンたちの働きに参加したペンテコステ派宣教師たち

ライアンたちの元に身を寄せたペンテコステ派の宣教師の中には、アズサストリートのリバイバルを体験したガー夫妻(A.G. Garr)、カナダのトロントのヘブデン・ミッション(The East End Mission)のリバイバルを体験したヒッチ夫妻(Thomas George Hitch)やヒンドル夫妻(Thomas Hindle)がいました。

ヘブデン・ミッションは1906年5月に英国出身のジェームズ・ヘブデン夫妻によってトロントに癒しの家として開かれます。パーハムのトペカやシーモアのロサンゼルスの働きとは関係なく、エレン夫人が1906年11月に異言を伴う聖霊体験をしたことによって、ヘブデン・ミッションがカナダのペンテコステ・リバイバルの中心地となりペンテコステ信仰を持った宣教師を送り出すようになります。

ヒッチ夫妻が1908年末に来日し、先ずは東京でライアンたちの英語教室を手伝い、1909年には広島に赴いて江田島の海軍兵学校で英語を教え、1910年にはYMCAに所属して鹿児島に移っています。その後彼らは中国やチベットにも宣教に赴いています。ヒンドル夫妻は1909年春に来日し、東京でライアンらの元に身を寄せて活動した後、1909年の中頃にはモンゴルに渡って宣教活動に従事します。後にヒンドル夫妻は米国アッセンブリー教団に所属の宣教師として1940年代までモンゴルで活動し、聖書学校の開設をはじめ大きな足跡を残しました。

ワシントン州スポケン出身のエドワード・ダウニング(Edward C. Downing)は、1910年8月にシアトルのオフィラー(W. H. Offiler)の教会から宣教師として任命され、1911年4月に横浜に上陸し、ライアンたちの東京麻布の働きを引き継ぎます。その後ダウニングは神田小川町に移り、英語を学びながら一年半ほど活動します。シアトルのオフィラーの教会の出身でハワイ在住のレイモンド・ハールバート (J. Raymond Hurlburt) も1911年の暮れには来日し、ダウニングと共に神田小川町で活動しています。ダウニングは1912年6月に帰国し、ハールバートも帰国します。ダウニングは帰国後に『Miracles of Grace in Japan』(日本に於ける恩寵の奇跡)という小冊子を出版していますが、その所在は確認されていません。そこには当時の貴重な日本の教会の様子が記されているかもしれません。

帰国後ダウニングはライアン一行の一人で中国宣教から帰国中のローザ・ピットマン(Rosa J. Pittman)と結婚し、1914年には夫妻で中国宣教に赴いています。彼らは1916年に帰国すると米国アッセンブリー教団に加入してその後ワシントン州で牧会します。ハールバートも後に米国アッセンブリー教団に加入し南米の宣教師となります。

アッセンブリー・オブ・ゴッド Assembly of God

宣教師たちによって編集出版されたJapan Christian Yearbookには1916年頃から「Assembly of God」(アッセンブリー・オブ・ゴッド)という名の宣教師グループが登録されています。これは教団教派ではなく緩いペンテコステ派のネットワークでした。1917年8月には初めて日本のペンテコステ派の独立宣教師たちによって御殿場で連絡会が開かれます。そこには横浜からバーニー・モーア、大阪からマーガレット・パイパー、茨城県古河からフランク・グレイ、そして東京からカール・ジュルゲンセンの6人が出席しています。彼らはそれぞれの宣教の様子を報告し、本国からどのような支援が必要か示しています。

- グレイ夫妻には、一人の家族のあるベテランの日本人男性の働き人がいて、二つの伝道所を展開し、さらに近隣の二つの村への伝道を試みています。少なくとももう一人の働き人と月25ドルの経済的支援の必要を述べています。

- カール・ジュルゲンセンは、三つの伝道所を展開し、二人の若い日本人男性助手がいて、娘のマリアが通訳者として働いています。日本人男性が訓練を終えてフルタイムで働くための財政的支援、宣教活動の拡大のための経済的支援の必要を述べています。

- パイパーは、日本人の婦人伝道者と宣教活動の財政を賄うのために幾つかの学校で教鞭をとっているので、フルタイムで宣教活動に従事できるように財政的支援の必要を述べています。また近隣の二つの村での宣教を願っています。

- モーア夫妻は、3つの伝道所、2つの農村伝道、そして天幕伝道を展開しています。そのために6人の働き手の必要を表明しています。

(『Japan Christian Yearbook』)」

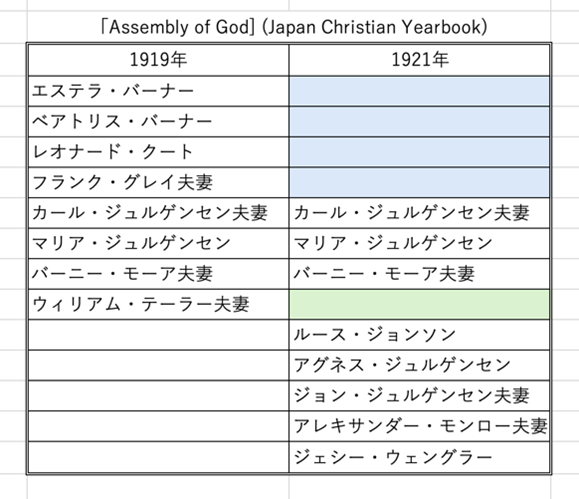

緩やかなネットワークを維持していた日本の独立ペンテコステ派宣教師たちですが、1920年に米国アッセンブリー教団日本支部と三位一体の神観を明確にした日本ペンテコステ教会が設立されると状況が大きく変化し、1919年版の「Assembly of God」欄と1921年版の「Assembly of God」欄の宣教師名簿は一変します。

1919年版の「Assembly of God」欄には、エステラとベアトリスのバーナー母娘、レオナード・クート、フランク・グレー夫妻、カール・ジュルゲンセン夫妻と娘のマリア・ジュルゲンセン、バーニー・モーア夫妻、ウィリアム・テーラー夫妻の12名の名前があります。1921年版の「Assembly of God」欄には、ルース・ジョンソン、アグネス・ジュルゲンセン、カール・ジュルゲンセン夫妻、ジョン・ジュルゲンセン夫妻、マリア・ジュルゲンセン、アレキサンダー・モンロー夫妻、バーニー・モーア夫妻、ジェシー・ウェングラーと、多くの新任の宣教師を含む12名の米国アッセンブリー教団所属の宣教師が記されています。

この二つの名簿を比較すると、テーラー夫妻は後に復帰しますが、バーナー母娘、フランク・グレー夫妻、レオナード・クートは、その後は氏名が掲載されることはありませんでした。バーナーについては「聖霊の炎を掲げて」⑰🔗で記しましたが、エステラ・バーナーは1916年の米国アッセンブリー教団総会議事録には日本の宣教師として「教役者リスト」には掲載されており、彼女の日本人牧師であったタキガワ・イチタロウも米国アッセンブリー教団から任証を受けています。バーナーは、正式に米国アッセンブリー教団に所属することがありませんでしたが友好関係を保ちます。

ニュー・イシュー論争

グレー夫妻とクート夫妻が米国アッセンブリー教団に加わらず日本ペンテコステ教会に参加しなかったのは、ニュー・イシュー(新しい問題)と言われる「イエスの名による洗礼」に起因したワンネス神学論争と関係します。

米国アッセンブリー教団は、1914年4月、アーカンソー州ホットスプリングで、主に白人の「カルバリの十字架の完成した業」の教義を持つ人たちによって設立されます。しかし既に1913年4月には「イエスの名による洗礼」を新しい啓示とするワンネス神観を持つグループが派生しており、当初緩い協議会として発足した米国アッセンブリー教団は混乱し、ワンネスペンテコステ派の主張をどのように対処するか検討します。その結果、1916年第四回総会で米国アッセンブリー教団は三位一体の神観を明確にした『基本的真理に関する宣言』を採択し、「イエスの名による洗礼」とワンネスの神観を持つ三分の一程のメンバーは教団を離脱し、独自のワンネス・ペンテコステ派のグループを形成します。

『聖霊の炎を掲げて』⑲🔗 でも述べましたが、1910年代後半の日本在住の独立ペンテコステ派宣教師たちも、このニュー・イシュー論争に巻き込まれ混乱の中にありました。日本で宣教活動を始めたばかりのレオナード・クートは、1916年頃に他のペンテコステ派宣教師たちから「恵みの働きは何段階なのか」と依って立つ神学を問われます。(クート『不可能は挑戦となる』170ページ)なぜなら当時のペンテコステ派には既に三つの流れがあり、クートにどの流れに立つのか問うたのです。

三つの流れの一つであるチャーチ・オブ・ゴッド・イン・クライストなどはホーリネス的ペンテコステ派と呼ばれ、恵みの体験を「回心→聖化→聖霊のバプテスマ(異言体験)」の三段階と考えました。その後「カルバリの十字架の完成した業」の教義を持つ米国アッセンブリー教団などペンテコステ派が生まれ、恵みの体験を「回心→聖霊のバプテスマ(異言体験)」の二段階と考えていました。次に「イエスの名による洗礼」を新しい啓示としワンネス神観を持つワンネスペンテコステ派が生まれ、ワンネスペンテコステ派は極論すれば「回心・聖霊のバプテスマ(異言体験)」の一段階と考えていました。

1910年代後半の日本在住のペンテコステ派宣教師の中でまったくこのワンネス論争に神学的影響を受けなかったのはバーナー母娘とテーラー夫妻のようです。ジュルゲンセン家族もワンネス論争で揺るぐことはなかったようですが、幾つかのワンネス・ペンテコステ派の教職名簿にカール・ジュルゲンセンの名前が掲載されており、それは彼がワンネス・ペンテコステ派の影響を受けていたというより、当時のペンテコステ派全体の混乱を示していると思われます。このニュー・イシュー論争に、モーア夫妻、グレー夫妻、クート夫妻は深く関わり、後にモーア夫妻はワンネス神学をはっきりと否定しますが、グレー夫妻とクート夫妻はそうではありませんでした。

ニュー・イシュー論争の影響を一番強く受けたのは茨城県古河で活動していたフランク・グレー夫妻でした。彼らは母国のニュー・イシュー論争を耳にすると、すぐに聖書の学びを始め、それによってすぐにイエスの名による再洗礼を受ける必要を感じます。そしてそれを同僚のモーアに依頼するのです。フランクはモーアと再洗礼の場所と時刻を取り決めて共に水の中に入るのですが、モーアは「イエスの名」による再洗礼を施すことに同意して実際に水の中に入ったのにも関わらず、最後の最後に母国の支援者のことを思ってフランクに「イエスの名」による再洗礼を施さなかったのです。(Olive Gray Haney, “Frank and May Gray”, 97-98.)

グレイ夫妻

.jpg)

【Olive Gray Haney, ”The Story of Frank and Elizabeth May Gray” in Mary H. Wallace, comp.,

Profiles of Pentecostal Missionaries (Word Aflame Press, 1988)】

フランク・グレイ【Franklin Hoover Gray (1877-1959) 】

メイ・グレイ【Elizabeth May Heath Gray (1877-1954)】

フランク・グレイは1877年8月にミゾリー州サリバン・カウンティで原理主義的バプテスト派の両親のもとに6人の子どもたちの3番目に長男として生まれます。彼が4歳の時に家族はワシントン州スポケンに移住しています。家族はスポケンで「ハード・シェルド・バプテスト」教会に所属します。フランクは小さい時から日本への召命観があったようです。フランクは後にA. B. シンプソンのニューヨーク州のクリスチャン・ミッショナリー・アライアンスのナイヤック聖書学院で学び、1906年5月に卒業しています。フランクはすぐに伝道者にはならず、卒業後はカリフォルニア州パサデナで農業に携わりながら近くのペンテコステ派の教会に通います。当時、クリスチャン・ミッショナリー・アライアンスからペンテコステ運動に身を投じる人たちが多くいました。

後に妻となるメイは、1877年5月にペンシルバニア州シッペンで8人兄弟姉妹の4番目として生まれます。メイは地元の高校を出てからその後教師養成学校に通い、幼稚園の教師になります。そして21歳の時からフィラデルフィアのスラムでの奉仕活動を始め、ナイヤック聖書学院に入学し、フランクよりも前に卒業しています。在学中に日本への召命を感じたメイは1902年10月にクリスチャン・ミッショナリー・アライアンスの宣教師として来日し、広島で日本語を習得し、その後主に神戸と東京で活動します。しかし体調を崩したために1906年に帰国を余儀なくされますが、1908年まで日本の宣教師として登録されています。

クリスチャン・ミッショナリー・アライアンスの宣教師として

来日中のメイ・ヒース(グレイ)(1902年頃)

(1902年頃).jpg)

(1902年頃).png)

【ancestry.com及び Olive Gray Haney, ”The Story of Frank and Elizabeth May Gray” in Mary H. Wallace, comp.,

Profiles of Pentecostal Missionaries (Word Aflame Press, 1988)】

メイは日本から帰国する前に既にロサンゼルスのアズサストリートでのペンテコステ・リバイバルについて聞き及んでいて、帰国した際にはアズサストリートを訪れることを決めていました。しかし帰国後アズサストリートを訪れる機会がなく家の近くのペンテコステ教会に通い始め、そこで聖霊体験をします。その後メイはカリフォルニア州パモナに移り住み、近くのペンテコステ教会に通うようになり、そこで将来の夫となるフランクと出会うのです。二人は4年間同じ教会に通い1910年1月4日に32歳で結婚します。当初彼らは小さなテントを仮住まいとしていましたが、後にロサンゼルスの1906年秋にフィシャー(Elmer Kirk Fisher)によって設立された白人のペンテコステ教会のアッパールーム・ミッション(Upper Room Mission)で宣教活動に従事し、その後日本宣教を志します。メイ夫人は既に聖霊体験をしていましたが、フランクはペンテコステ教会に通っていたもののまだ聖霊体験をしていませんでした。

グレイ夫妻は、1914年3月にアッパールーム・ミッションの支援を得て来日します。東京でグレイ夫妻を迎えたのはバーナーとジュルゲンセン一家でした。グレイ夫妻は一年ほど東京中野に居を定め、日本語を集中的に学び、ジュルゲンセン一家と交流します。翌年の1915年に彼らは自分たちの宣教地を茨城県の古河に定め、古河町観音寺町に居を構えます。そこで「ペンテコスタル・ゴスペル・ミッション」「ペンテコスタル・アッセンブリー」と名乗り、「古河基督教伝道館」を始めます。彼らの働きをムーディ神学校に学んだ谷口某が助けています。彼らは古河で主に製糸工場の女工などに伝道しますが、仏教徒からの強い迫害を受けたといいます。1916年1月に長女オリーブ、そして1917年5月には長男ディビッドが横浜の本牧で生まれています。グレイ家は宣教困難な地で、日本語を学び、開拓伝道をし、二人の子供たちの出産・育児と忙しい時を過ごします。1918年にモーア夫妻の休暇帰国中には、レオナード・クートと共にモーアの働きを支援します。

.jpg)

【ancestry.com】

-1024x706.jpg)

【Olive Gray Haney, ”The Story of Frank and Elizabeth May Gray” in Mary H. Wallace, comp.,

Profiles of Pentecostal Missionaries (Word Aflame Press, 1988)】

先に述べたようにグレイ夫妻は「イエスの名による洗礼」のペンテコステ運動の新しい流れを受け入れ、日本滞在中にイエスの名による再洗礼を受けようと試みるのですが、結局彼らにイエスの名による再洗礼を授ける人がいませんでした。そんな中メイ夫人の心臓が不調をきたし体調を崩したために、グレイ夫妻は古河での働きを友人のレオナード・クート夫妻に委ね1919年3月に帰国します。

彼らの帰国後母教会でもあるアッパールーム・ミッションはグレイ夫妻がワンネスの教理を受け入れ「イエスの名による再洗礼」を求めていることを知り、彼らとの関係を断ちます。フランクは1920年に聖霊体験をし、夫婦ともにイエスの名による再洗礼を受けます。その後彼らは農業に携わりながら、子育てをしつつ日本宣教への復帰を待ち望みます。そして帰国から15年後の1934年に既に結婚していた長女オリーブと神学校に通っていたディビッドを残し、16歳になった次男のポウルだけを伴ってペンテコステ・アッセンブリーズ・オブ・ザ・ワールド(PAW)というワンネス・ペンテコステ教団の宣教師として再来日を果たします。

余談になりますが、オリーブとディビットの出生記録は1923年の関東大震災で焼失したために、1932年に彼らが日本で出生したことの証人として当時米国アッセンブリー教団日本宣教師団議長であったカール・ジュルゲンセンが必要書類を米国領事館に提出し、彼らの出生届が受理されています。

グレイ夫妻はまず奈良のレオナード・クートと共に働こうとしますが、折り合いがつかなくなり、奈良で医師や弁護士など専門職の人たちに聖書で英語を教えながら独自の活動を始めることになります。その中には信仰を持ち聖霊体験をする人たちも起こされました。次第に日本は軍国主義に傾き彼らは宣教の困難を覚えました。1939年には短期間中国宣教にも赴きます。戦雲急を告げるなか彼らは帰国を余儀なくされ、1940年7月に龍田丸で帰国します。帰国後グレイ夫妻はロサンゼルスに居住します。戦争中は強制収容所に送られた日本人の家の留守番や教会の奉仕など従事します。戦後は日本への支援物資を送るなど活発に活動していたグレイ夫妻ですが、フランクは1946年頃に脳卒中を起こして不自由な体となります。メイ夫人は1954年の夏頃から衰弱し1954年10月13日に亡くなります。その時には「ママさんグレイ」(メイ夫人)を追悼する手紙が日本から多く寄せられたそうです。フランクは1959年3月11日に81歳で死去します。

【Olive Gray Haney, ”The Story of Frank and Elizabeth May Gray” in Mary H. Wallace, comp., Profiles of Pentecostal Missionaries (Word Aflame Press, 1988)】

-1024x712.jpg)

【Olive Gray Haney, ”The Story of Frank and Elizabeth May Gray” in Mary H. Wallace, comp., Profiles of Pentecostal Missionaries (Word Aflame Press, 1988)】

.jpg)

【Olive Gray Haney, ”The Story of Frank and Elizabeth May Gray” in Mary H. Wallace, comp., Profiles of Pentecostal Missionaries (Word Aflame Press, 1988)】

.png)

前列右から二人目はフローレンス・バイヤース

【Paul A. Dennis, comp., A Promise and A Plan: A History of Oneness Pentecostal Movement in Japan (Word Aflame Press, 2014) 】

【Olive Gray Haney, ”The Story of Frank and Elizabeth May Gray” in Mary H. Wallace, comp., Profiles of Pentecostal Missionaries (Word Aflame Press, 1988)】

長女のオリーブはワンネス・ペンテコステ派のユナイテッド・ペンテコスタル・チャーチ(UPC)のクライド・ヘイニー牧師と結婚します。クライド・ヘイニーは1949年にカリフォルニア州ストックトンで現在のクリスチャン・ライフ・カレッジへと発展する聖書学校を設立します。彼らの息子のケネス・ヘイニーもUPCの牧師となり、父の設立した聖書学校の学長、そして2002年から2010年までUPCの理事長を務めます。長男のディビッドもUPCの教区長を務め、UPC内では優れた聖書教師として有名です。日本のUPCの日本人教職たちの中にはディビッド・グレイやケネス・ヘイニー夫妻の支援を受けた人たちがいると思います。

ベテル・テンプル Bethel Temple

英国出身のW.H.オフィラーはカナダに移住し、その後米国のワシントン州に移り、後にライアンたちと共に来日したエドワード・ライリーの娘と結婚します。オフィラーは一時ライアンたちの去ったワシントン州スポケンの教会を引き継ぎますが、その後シアトルに移り、当初はパインストリート・ミッション(後のベテル・テンプル)という名称で活動します。その後ベテル・テンプルは、後に米国北東部の最も大きな単立のペンテコステ派の教会となります。

戦後、日本でもベテル・テンプルからの宣教師の働きによって幾つかの教会が設立されました。日本アッセンブリー教団のサンライズのぞみ教会はベテル・テンプルから派遣された宣教師によって開拓された瑞穂キリスト教会を源流としています。シアトルのベテル・テンプルは2003年に合併し消滅しますが、ベテル・テンプルの流れを汲むインドネシアのペンテコスタル・チャーチ・イン・インドネシアは1万教会を有する大きな教団に発展しています。

オフィラーは「十字架の完成した業のペンテコステ派」と「ワンネスのペンテコステ派」との中間のような独特のペンテコステ神学を持っており、三位一体の神観を保持しつつ「父御子御霊、即ちイエスの名による洗礼」を推奨したと言われます。

感想・コメントはこちらに♪