-

「美しく、強く、しなやかに-イスラエルの女性たち-」 ⑥

モーセが生まれた頃、イスラエルの人々はエジプトに寄留していました。神の祝福を受けたイスラエルの民(ヘブライ人)はエジプトでも数を増していました。神の祝福は当時の大帝国であったエジプトの王にとってさえ脅威でした。 -

聖霊の炎を掲げて ㉔

福音は霊のみならず人と文字で伝えられます。「聖霊の炎」も霊と人と文字で伝えられて来ました。私たちはこれまでに発行された世界のペンテコステ派の機関誌や出版物などを通して神様の御業と信仰の先達たちの働きを知ることができます。 -

「美しく、強く、しなやかに-イスラエルの女性たち-」 ⑤

デボラは12人の士師の一人でした。彼らが活躍した時代はどのような時代だったのでしょうか。イスラエルの人々が荒れ野を40年間旅をした末にモーセは約束の地を見ながらヨルダン川を渡ることなく生涯を閉じました。民はその後、モーセの後継者となったヨシュアのリーダーシップのもとにヨルダン川を渡り、約束の地、カナンへと入ってそこに定住しました。士師の時代は約束の地に定住し始めて間もない頃でした。。 -

聖霊の炎を掲げて ㉓

アーサー・チェスナットの一生は波瀾万丈でした。彼は30代で日本アッセンブリー教団と韓国アッセンブリー教団の二つの教団の設立に関わります。アーサーはワシントン州の平凡な農家に生まれますが、神様の不思議な御手の業で本人が予想もしない人生を送り大きく神様に用いられました。彼の前半生は落胆の連続でした。 -

「美しく、強く、しなやかに-イスラエルの女性たち-」 ④

古来、ヨブの妻は聖書に登場する女性の中でも悪名高い存在です。早くも3世紀から、彼女は「悪魔の助手」とまで言われてきました。ヨブ記2:9で彼女は大きな苦しみに襲われているヨブに向かって「あなたはなおも堅く保って、自分を全うするのですか。神をのろって死になさい。」(口語訳)と、かなり衝撃的な言葉を発しています。確かにこんなひどいことを言う妻は恐ろしい、残酷だ、と嫌ってしまいます。しかし注意深くヨブ記を読んでみると、事はそれほど単純ではありません。 -

聖霊の炎を掲げて ㉒

1949年3月15日に新しいペンテコステ派の教団の設立のために8人の外国人宣教師と12人の日本人教職たちが東京の神召キリスト教会に参集し、そこで日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団が設立されます。米国アッセンブリー教団の新任宣教師であったマーガレット・カーローは当時最年少の32歳でただ一人の大卒者でなおかつ戦前の日本を知らない人でした。 -

「美しく、強く、しなやかに-イスラエルの女性たち-」 ③

これまで二人のイスラエルの女性たちの信仰と生き様を見てきました。当時の社会は男性中心で、男性によって物事が進められていました。そんな中でもエステルやサラのように堅い信仰によって神の働きを担った女性がいたことに励まされます。でもこのシリーズを読んでくださっている女性たちの中には、「私にはエステルやサラのような立派な信仰も立場もないから、神にも人々にも気付いてもらえないだろう」と、感じる方もおられるかもしれません。聖書の女性たちは生まれつき神に特別に選ばれ、信仰と能力を与えられた非凡な人々だったのでしょうか?本当に名もなき凡人はエステルやサラのような信仰を持つ人にはなれないのでしょうか? -

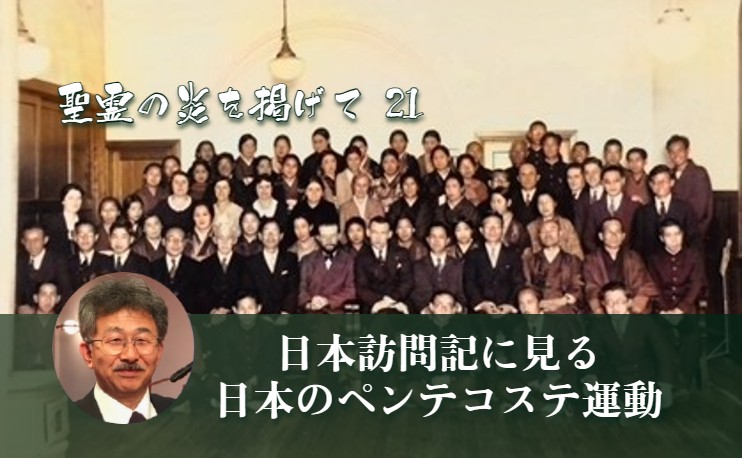

聖霊の炎を掲げて ㉑

日本のペンテコステ運動は陸の孤島ではありませんでした。宣教地に赴く際や帰国の際に日本に立ち寄るペンテコステ派の宣教師や巡回視察に訪れるペンテコステ派のリーダーたちがいました。私たちは彼らの日本訪問記によって当時の日本のペンコステ運動の状況を垣間見ることができます。 -

「美しく、強く、しなやかに-イスラエルの女性たち-」 ②

サラ(当時はサライ)は創世記12章で突然神から呼ばれて生まれ故郷を離れたアブラハム(当時はアブラム)と共に旅立ち、夫の信仰の試練を自分自身の試練として生きた女性です。サラの経験は夫の歩みに寄り添う女性の経験として書かれています。そんな彼女の信仰に目を向けていきましょう。 -

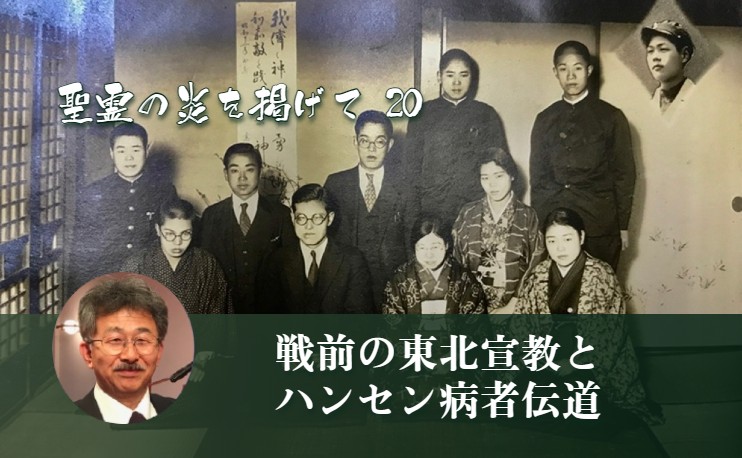

聖霊の炎を掲げて ⑳

日本アッセンブリー教団の源流の一つである滝野川聖霊教会(現 神召キリスト教会)は戦前仙台で活発な宣教活動を行なっていました。その先鞭となったのは滝野川聖霊神学院卒業生の大巻三郎・辰枝夫妻でした。

12