「我に返る」

信仰エッセイ「聖書の息遣い」④

by 北野 耕一

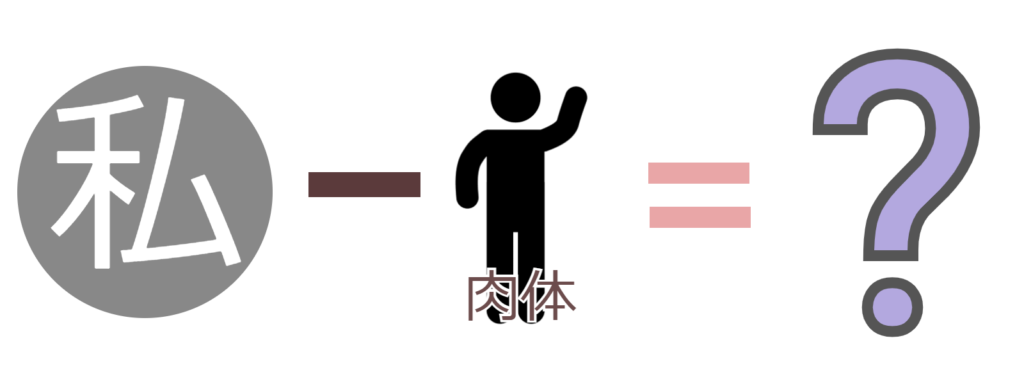

ちょっと変わった引き算をしてみましょう。

「私から肉体をマイナスすると何が残るか」という計算です。

幾つかの回答を想定することが出来ます。例えば、「何も残らない」とバッサリ言い切ってしまう人や、「何かが残るかも知れない」と答えに自信を持てない人、「人間の最も本質的なものが残るかも」と少々哲学的な応答をする人、といった具合に、聖書の真理に触れたことの無い人びとにとって、的確な回答にたどり着くのは中々難しいようです。「私から肉体をマイナスすると何が残るか」という設問は、「私とは何か」という人間存在の根幹を問う質問と密接な関係があります。そこで、今回、主イエスがパリサイ人や律法学者に聞かせた放蕩息子の例話(ルカ15:11-32)を題材にして、最初に挙げた引き算に私なりの回答を試みることにします。

「私は誰ですか」という問いならば、小さな子供でも答えを知っています。自分の名前、性別、年齢などなら、深く考えなくてもすぐ頭に浮かんできます。しかし、「私とは何ですか」となると少々厄介です。長い人間の歴史のなかで賢人達が問い続けて来た課題です。偉大な哲学者ソクラテス(470-399BC)は「汝己を知れ」と問いかけました。「私とは何か」に答えよというのです。でも、どうすれば自分を知ることが出来るかという具体的な手段を提示してくれませんでした。近世哲学の父と称されるルネ・デカルト(1596-1650)は「我思う、故に我あり」と有名なことばを残しています。

前回に紹介した「ごっこ遊び」の視点からすると、この命題には不備があります。厳密な意味で言うと、誰も存在しない自分だけの空間で、本来の自分の存在を見つけることは不可能なのです。自分以外の誰かの存在を想定することによって、つまり、誰かとの社会的関係を意識して初めて、自分の真の姿に遭遇するのだということです。神が人を創造されたとき、「人が一人でいるのは良くない」(創2:18)と仰せられました。人間の存立には自分以外の誰かの存在が必須なのです。漢字の「人」は、そういう意味で実に聖書的だと言えないでしょうか。二人の人が支え合っているように見えます。(言語学者によれば、「人」は横向きに立っているひとりの人をかたどった象形文字から派生したものだそうです。)

ケネス・ガーゲン(1935ー)は、デカルトの表現を捩(もじ)って 「我関係する、故に我あり。」と自意識は他者との関係性の中で成立すると主張しています。『日本らしさの再発見』の著者、濱口恵俊(1931ー2008)は西欧的な人間観「個人」に対して関係体としての「間人」概念を中軸に、ユニークな人間論を展開しています。

さて、ややこしいことはさておいて、主イエスのシナリオによると、まず、身体的な衰弱、社会的な屈辱、心理的な絶望の極限に追い込まれた放蕩息子が登場し、「我に返る」(「本心に立ちかえる」口語訳)という画期的な回心体験が紹介されています。そこには、父親と神と自分との関係性に覚醒する姿が克明に描写されています。つまり、「私とは何か」に目覚めたのです。弟息子にとって、「私は誰か」に生きてきた自分から、「私とは何か」を悟るまでの道のりは、実に長く悲惨なものでした。自分は富豪の次男であるという「私は誰か」意識に固執して、財産の生前分与を要求し、「全部を金に換えて 」(ルカ15:13 新共同訳)、遠い国に旅立ったのでした。多分実家に戻る意志はなかったのでしょう。やがて遊興の果て、懐のお金が枯渇し、ユダヤ人にとって汚れた豚との生活を余儀なくされるという人生の破局を迎えました。そして「我に返った」のです。「我に返る」行程のスタートラインでは「パン」が頭の中にちらついていましたが、意識の軸足が動き出し、父親の前に立たされる親不孝者、そして、天の父の前にうずくまる罪人である「我」にたどり着いたのです。そばに誰も聞き手はいませんでしたが、「立って、父のところに行こう。そしてこう言おう…」(15:18)と、彼は告白のリハーサルを試みています。

意気揚々と実家を後にした姿とは裏腹に、見る影も無く痩せ衰え、ぼろに身を包んだ弟息子を待ち受けていたのは、遠くから走り寄る父親の温かい抱擁でした。父の限りない愛を全身に感じながらも、彼はそれに溺れないで、「お父さん。私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪ある者です。もう、息子と呼ばれる資格はありません」(15:21)と心に決めていた告白を忠実に実行に移しています。(ただ、「雇い人の一人にしてください」だけが抜け落ちています。シナリオの原作者である主イエスがどういう意図でカットしたのか私には見当がつきません。)父親はその告白に直接言葉で応答することをせず、しもべたちに命じて、最上の衣と指輪、それに履き物をもって来させました。そして「死んでいたのに生き返った」弟息子のため贖いの祝宴を始めました。弟息子は使徒パウロが後に提示した救いのマニュアル通りのステップを踏んだようです。「人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。」(ロマ10:10)

ところで、主イエスはどうしてこの物語をハッピーエンドでで終わらせなかったのでしょうか。

ルカ15章前半の「失われた羊」の例話にしても、また「なくしたドラクマ銀貨」の一件にしても、「一緒に喜んで下さい」(15:6、9)で幕をとじています。しかし、放蕩息子の例話だけは、祝宴の喜びに加わろうとしない兄息子をそこにおいたまま、何とも後味の悪い終わり方をしているように思えます。或いは、これら一連の例話を聞いていた聴衆に一石を投じるためだったのでしょうか。

その聴衆とはパリサイ人と律法学者でした。主イエスの言うこと為すことに決まって難癖をつける彼らです。いつもの彼らの反応がこの物語に抜けています。いずれにせよ、主イエスとパリサイ人や律法学者達との関係は総じてぎくしゃくしていました。時には主イエスは彼らに向かって厳しく偽善者呼ばわりしたほどでした。「私はパリサイ人だ」「私は律法学者だ」と、「私は誰か」意識にしがみついて、「私は何か」を問おうともせず、結局「我に返る」きっかけを自ら放棄したとも言えるエリート達です。彼らは最初に紹介した引き算などには見向きもしなかった類いの人びとでしょう。

この物語は一見中途半端に終わっているようです。主はこの物語の読者である私にも手招きして、登場人物の一人に呼び込もうとしておられるように思えてなりません。「我に返った」体験をした私を弟息子に重ね合わせることは容易です。にも関わらず、いつの間にか喜ぶ者と共に喜ぶことができない兄息子そっくりの自分に変身したもう一人の私を、15章の行間に発見します。気が付くといつの間にか父の家の外に立っています。それでも、「ことばにならないうめきをもって、とりなしてくださる」(ロマ8:26)御霊が私を促し、何度でも「我に返らせ」て下さいます。

しかし、その度に私は素手で父の家に戻ってはならないのです。父なる神の愛に押し出されて、周りにいる兄息子のような人びとを説得する責任があります。そして、冒頭に掲げた「引き算」の解答を彼らと共有し、主の家に戻るのです。その解答とは「神のかたち」に他なりません。

📝 記事の感想等は、下方のコメント欄をご利用ください

感想・コメントはこちらに♪